思道学刊 第十一辑 二0二五年 春

Si Dao Journal No.11 Spring 2025

内容摘要:霍鲁日的“协同人学”揭示了塑造人的一套范式,运用这套范式对佛教的“曼荼罗”和东正教的“多罗费圈”,在修行思想、修行方式和宇宙观三个方面进行比较分析,可以发现两种宗教从改变个体“人”自身入手,从而达到改变整个人类社会,实现整个人类的解放和救赎,这是二者具有共通性的重要基础。

在梵语中,“曼荼罗”(梵语:maṇḍala;藏语:དཀྱིལ་འཁོར།),“manda”为“本质”之义,“la”为“取得”之义,在佛教中无上正等正觉为其本质。所以,“曼荼罗”的意思是“获得本质”,也就是说获得佛陀的无上正等正觉。在翻译时,

由于“曼荼罗”是真理之表征,犹如圆轮一般圆满无缺,因此也有将其译之为“圆轮具足”。另外,由于“曼荼罗”也被认为是“证悟的场所”,有“道场”的意思,而道场是设坛以供如来、菩萨聚集的场所,因此,“曼荼罗”又有“坛”、“集合”的意义。因此,聚集佛、菩萨的圣像于一坛,或描绘诸尊佛于一处者,都可以称之为“曼荼罗”。[1]

用绘画方式制作的曼荼罗属于佛教艺术中变相的一种。到公元6、7世纪以至13世纪初,佛教密宗的“曼荼罗”才最终取代了其它宗教中的“曼荼罗”,成为“曼荼罗”的正宗与主流。在密教中,制作“曼荼罗”图画是为了洁净各种场合,用来结界、修法、颂咒等。“曼荼罗”有内、外之分,在金刚密乘中通常用“曼荼罗”来修法、灌顶。[2] 佛教的“曼荼罗”种类繁多,藏密和东密的“曼荼罗”存在很大差别,从分类上,藏密分为:事续曼荼罗、行续曼荼罗、瑜伽续曼荼罗、无上瑜伽续曼荼罗四种;东密一般在外相的表现上,主要分为:大曼荼罗、三昧耶曼荼罗、法曼荼罗、羯磨曼荼罗四种类型。

在东正教静修主义苦修中,也有一个类似于“曼荼罗”形象模型的“多罗费圈”。“多罗费圈”这一概念来自东正教静修主义经典《爱善集》第2卷中阿爸圣多罗费(преподобный Авва Дорофей)的苦修训导第42条:

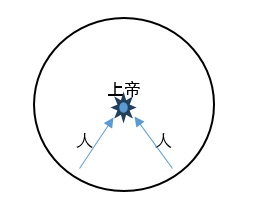

想象一个圆,它的中间是中心点,从中心点向外的无数条半径线是无数条光线。这些半径线离中心越远,彼此之间的距离就越远;相反,他们越接近中心点,彼此就越接近。现在假设这个圆圈是世界,圆圈的中心点是上帝,从中心点到圆圈或从圆圈到中心点的直线(半径)是人的生命之路,都是相同的。当圣徒进入圆圈,走向圆圈的中心,渴望接近上帝时,他们越接近上帝,彼此就越亲近。他们彼此越亲近,就越接近上帝。相反,当他们离开上帝,转向外在的,那么很明显,当他们离开中心点,远离上帝的时候,他们也同样远离对方,当他们离开对方的时候,他们也同样远离上帝。这也是爱的特质:我们越是向外,不再爱上帝,就越会远离邻舍。如果我们爱上帝,越是用爱接近上帝,就越是靠爱与邻舍相交,越是与邻舍相交,就越是与上帝相交。[3]

如图所示:

“多罗费圈”虽然在复杂性上,类型和用途上没有“曼荼罗”丰富,但表达了东正教灵修的核心思想,那就是通过修炼与神结合——“成神”。这与藏密灵修中“曼荼罗”作为观想工具,通过观想“曼荼罗”中的本尊,努力朝中心的本尊遣识,激发自身本俱的如来藏性情,终究达到修行者与本尊无二的境界,两者在思想和理念上有一定的相通性。某种程度上,也正是“协同人学”理论所阐明的:人通过修炼获取神的恩典,并向神敞开自己,使人的“能”与神的“能”结合,实现“神化”,在这一活动中,完成人的塑造。

“协同人学”是当代俄罗斯宗教哲学家霍鲁日制定的人学模型。“协同”一词来自基督教东方教父神学,用来说明获取神的恩典的方式。协同人学继承俄罗斯宗教哲学“新教父学综合”学派的传统,深入挖掘东方基督教静修主义精神传统,同时运用西方现象学、存在哲学、精神分析学的现代哲学话语工具加以重新解释,汲取一般人学原则,制定了人通过“临界境遇”中的“敞开”来塑造自己的人学模型。[4] 可以说,霍鲁日的“协同人学”理论几乎适用于所有的宗教灵修活动对人精神的塑造,下面本文就运用“协同人学”理论模型,来分析佛教的“曼荼罗”与东正教的“多罗费圈”所体现的修行理想、修行方式和宇宙观。

一、修行理想的共通性

1.目标核心性

在灵修中,佛教的“曼荼罗”和东正教的“多罗费圈”都把自己所要达到的修行理想目标放到中心部分的核心位置。佛教修行的最终目标是通过修行实践,实现涅槃和明心见性,超越生死轮回,显露本心,最终“成佛”。但不是所有的“曼荼罗”描绘的都是“佛”,在佛教密宗中,根据教派不同,修行时所要追求的目标不同,观想所用的“曼荼罗”中的主尊也不同。如:在东密的“曼荼罗”里,金、胎两部“曼荼罗”的主尊是大日如来,依据《大日经》和《金刚顶经》绘制,其中央主尊大日如来佛,也是信徒追求的最终目标。而藏密“曼荼罗”的主尊很多,依据《大日经疏》而绘制的大威德“曼荼罗”中,大威德金刚是无上瑜伽密续的主要本尊,位于“曼荼罗”中央。大威德金刚是文殊菩萨的化身,菩萨不属于佛,但修行此尊法,可以获得智慧、战胜灾害的殊胜成就。所以,追求大威德金刚是一些信徒的目标。

而东正教的“多罗费圈”中心点是上帝,也是“爱”,因为《圣经》上说:“没有爱心的,就不认识神,因为神就是爱”(约翰一书4:8)。而这一中心点同样也是基督徒灵修的目标和方向。虽然东正教的“多罗费圈”种类和崇拜对象没有“曼荼罗”那么繁多,它的中央崇拜目标只有一个神,那就是上帝。这体现了两种宗教崇拜对象的差异性,一个是“一神论”,一个是“泛神论”(卡尔萨文的观点)[5] 。佛教的核心教义不是对单一“至高神”的崇拜,而是强调通过修行达到觉悟和涅槃。佛教的教义里没有耶稣基督和上帝那样三位一体的“一神”,也就是全能神的概念,而是强调万法皆是因缘所生。所以,在“曼荼罗”的中央有各种佛、菩萨、金刚、护法等主尊作为崇拜对象。

虽然佛教和东正教修行的目标不同,但所追求目标的核心地位是一致的。所以,主尊和上帝分别位于“曼荼罗”和“多罗费圈”图的中央,说明两种宗教修行活动都具有“向心性”。

2.被构造性

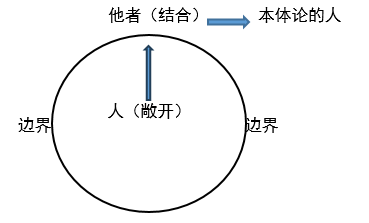

“曼荼罗”和“多罗费圈”的目标性也体现了修行者的被构造性。因为这两个几何结构的核心是他们通过各种修行手段,所要达到的修行目标,也是他们积极追求的对象。根据“协同人学”的观点:在灵修里,人向另外一种存在方式推进,这不是另外一个空间、时间的领域,而是另外一种存在方式,另外一个本体论范围。灵修的目标是追求作为另外存在方式的他者,并与之结合,这个他者被称为本体论的他者。在边界上,人向这个他者敞开自己。人敞开自己是为了与这个他者(神)相遇,并与之结合,这个相遇就是协同的过程,也就是人的“能”与神的“能”结合的过程。从而完成人的建构,成为“本体论的人”。[6] 在这一理论中有几个关键词,它们分别是:人、他者、边界、敞开、结合、本体论的人,这几个关键词构成了一个人学建构图:

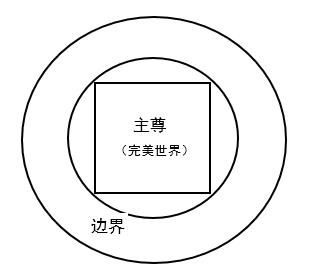

显然,佛教的“曼荼罗”中描画出来的另外一种存在方式,也就是他者是修行的本尊,这一“本尊”相对于人来说,都是存在于自身边界之外。为了追求这位边界之外的他者,人首先要学会“敞开”自己。正如佛陀所说:“痛苦使你准备学习,你的心也已经敞开,迎向真理,我将教你解脱之道”。[7] 关于“边界”,在“曼荼罗”图中表现十分明显,几乎每一幅“曼荼罗”图上都有一个内圈,内圈中心有个正方形,正方形里是主尊或本尊,内圈外边由一个外圆圈组成,圆圈象征灵魂的轮回阶段,而内圆圈内的正方形则象征着打破轮回束缚后的完美世界,也是主尊或本尊的世界。图中的“圈”就代表了“边界”,人在“边界”状态与本尊合一,体现在“颇瓦法”修炼方式上,“颇瓦法”是佛教几个世纪以来帮助临终者为死亡做准备的相应法和禅定法。“它的原则是修行者在死亡的那一刻,要把他的意识射出,与佛的智慧心相结合”。[8] 人只有在自己的极限边界(如临终时刻),才会敞开与之追求的本尊相遇并与之结合,完成自身被本尊的构造,获得本尊的智慧,显露自身的佛性。一般人也会修习“颇瓦法”,通过“颇瓦法”的加持,也会发生视觉的改变,会瞥见佛土的安详和光,也会看到阿弥陀佛,就像濒死经验一样,修习成功也可以克服对死亡的恐惧。如图所示:

同样,在东正教“多罗费圈”中的另外一种存在方式的他者是“上帝”(爱)。根据东正教静修主义的最高理想——苦修者们通过修炼实现“神化”。实现“神化”的过程,也是苦修者们向目标上帝追求的过程,也是自己被构造的过程,在修行的最高阶段,人达到自己极限边界状态时,人的“能”与上帝的“能”结合,实现二者合一,完成人的“神化”。这里的“神化”只能是根据“能”的结合来实现,而不是根据本质的结合来实现,也不是根据位格的结合来实现,因为只有神的存在范围才有位格。正如帕拉马所说:“上帝在自己的完满里使配得的人神化,把自己与他们结合,不是在位格上——位格只属于一个基督,也不是在本质上,而是靠非被造(神)‘能’的一小部分,但是上帝完整地存在于自己的每一个‘能’里”。[9] 由于这个结合,就发生了人的本质的超越,“神化把被神化的人从自己本性的范围内提升出来”。[10] 与此同时,人依然还是被造的个性,但是,他的被造本质因恩赐而神化了,因此拥有神的本质的所有性质,除了非被造、无开端的性质外。比如,人的本质已经不再遭遇终结性和死亡。[11] 因此,人最终摆脱自己的有限性——死亡,获得永生,从而完成自身的人学构造,成为“本体论的人”。

所以说,佛教和东正教修行的最终目标和理想是一致的,那就是在现世克服对死亡的恐惧,在彼岸世界摆脱轮回,获得解脱和永生。

二、修行方式相异相通

1.有形、无形归于无形

作为修行工具,“曼荼罗”与“多罗费圈”存在明显的差异。“曼荼罗”在密宗洁净和灌顶等仪式中必不可少,而且在修行实践中具有十分重要的作用,是修行者观想的一种重要工具。如《密教通关》一书中所说:“密宗观法,不外因字、因事、因法、因人四种,即四种曼荼罗也”。[12] 这体现了佛教修行中修行工具的有形性,而在东正教的修行中,是坚决排斥修行者把想象和幻想作为手段和工具来进行修行实践。

两者的差异具体表现为:在佛教中,“曼荼罗”帮助修行者通过视觉化和沉浸式的体验来加深对佛教教义的理解和体悟,因为“曼荼罗”通过几何图形和象征物的组合,把佛教教义视觉化。例如,中心的“主尊”形象代表无量的智慧和慈悲等“佛”的本质,环带代表无边无际的智慧和佛法的广度。另外,“曼荼罗”在密宗修行中起到了沟通人的精神世界与神灵的作用。通过观想“曼荼罗”中的本尊神界,修行者可以达到精神世界与神灵的沟通。而“多罗费圈”只是教父多罗费用形象化的方式表达上帝(爱)与人、人与他人三者之间的关系,只是帮助修行者理解“爱邻人”这一基督教真理,并不是修行者修行实践中与神沟通的工具。

在东正教静修主义修行实践里,特别排斥想象和幻想,具体体现在苦修士修炼“理智归心”的实践中。霍鲁日强调:这一实践是修炼注意力,集中和内省的能力,也是修炼内在自觉和自我控制的能力,它是理智操练的重要范畴和主要工具,是“所有内在精神生活的根”(隐修士·费奥凡)。在“理智归心”的这条路上,理智遇到一定障碍,其中一个主要的障碍就是想象、幻想。想象和幻想明显是意识的能力,让理智分散的能力。所以,内心有理智,就没有幻想的位置。尽管想象可以针对目标对象,但也不允许想象。[1] “形式上保持注意力是外在的,无论形式多么神圣,注意力都应该是内在的,内心的”。[1] 这是静修主义与带有冥想的所有修行流派的重要区别,静修主义传统坚定地指出要驱赶形象。

在东正教静修的理智操练最高阶段,目标是达到直观。虽然称之为“直观”,并非直接看到形象,而是无形象:“面向上帝的理智,在消除自己身上所有的形象观念之后,就会在没有形象的情况下看到他(神)”,[15] 也就是见“神”。

佛教的观想目的是真实体悟性空、入定,是人佛合一的一种手段。[16] 观想的过程就是凝神,与东正教的“理智归心”一样,修炼注意力。观想首先要凝神,即精神集中,将所有杂念收摄成一念,借用观想达到以念止念。这种“以念止念”的方法,与东正教静修中的“以毒攻毒”(以一种罪对付另一种罪)的方法类似。止念才能观空,身空心空而一切皆空,这样一刹那就会有大自然的灵力流入体内,这叫“入我”;一刹那我体融入宇宙虚空,这叫“我入”,也即人天合一。融合之后就产生清净和光明。这种境界就是三密清净,就是入定。[17]

所以,无论是东正教静修主义修行实践中排斥观想达到的“直观”,还是在佛教里通过观想修行达到的“入定”,两者最终都得到无形的“神”与“虚空”。

2.见“光”

在“曼荼罗”中央主尊的内圈,是由光圈构成的,这表达了主尊与“光”的关系。同样,在“多罗费圈”的演绎图中,也有把中心上帝(爱)描绘成“光”。

见“光”,在佛教和东正教灵修的高级阶段都会遇到,见“光”意味着修行达到一定的成就。在佛教大圆满法门中的法性中阴的教法,通过“顿超”明光法门的修成,就会看见“光”。这些“灿烂的光”在法性中阴的稳定程度,取决于修行者在修持“顿超”法门时证得的稳定度。而且,只有修行“顿超”法门的人,才会有这种最重要的认证:这些灿烂光的显现,并不是离开心性而存在。甚至通过这些高深的大圆满法门,修行者可以把他们的生命带向殊胜的光辉而结束,也就是在临终时,他们的色身会融化在光里,然后完全消失。这个过程称为“虹身”或“光身”,因为在身体融化时,会有光和彩虹出现。[18]

东正教静修主义苦修者们,在修行的最高阶段,看见“光”,意味着见“神”,因为“神是光”(约翰一书:1:5),也以见“光”来印证自己修行的程度。修行者所见的这种“光”是圣经所记载的耶稣基督在法沃尔山上向门徒显现的“法沃尔之光”:“在他们面前改变了形象,脸面明亮如日头,衣裳洁白如光”(马太福音17:2)。所以,“法沃尔之光”也代表了“神”,见“光”就是见神。“上帝总是作为光显现,以自己的显现,把人引入到永恒的神的存在之光里”。[19] 东正教的苦修主义传统的作者大量记述光的主题:这一主题特别接近极限,精神上升的顶峰,揭示这一主题的人应该具有十分罕见的恩赐和志向。“地上的许多人经历过看见这令人惊讶之光的无上幸福。他们中大部分人保存了这一幸福,作为他们生命最宝贵的秘密”。[20]

虽然,两种宗教修行中都有见“光”的经验和结果,但在东正教静修中见“光”意味着见“神”。而在佛教中,修行者看见“光”通常被视为修行者达到了某种精神上的觉醒和心灵的净化。[21] 因为,在佛教中认为“光”是佛的法力,能够觉悟众生,如同太阳破除昏暗,看到“光”被视为修行者内心光明和智慧的体现,修行者也有获得无上幸福的感觉。但是,这并不意味着修行者达到了最终成佛的目标。同样,东正教的见神也并不意味着达到神化,神化是在彼岸世界才能实现的目标。所以,两种宗教修行见“光”的结果,都意味着修行达到了高层次的境界。

综上所述,虽然两种宗教的修行目标相通,一个是“成佛”一个是“成神”,但是无论是在东正教静修主义修行实践中排斥观想达到的“直观”——见神,还是在佛教里通过观想修行达到的“入定”,通过“顿超”实现“虹身”,见“光”融入“光”。两者可谓是修行方式相异中也有一些相通之处。

三、 大同小异的宇宙观

“宇宙观,又称世界观,是人们对世界总的根本的看法”(《现代汉语词典》)。“曼荼罗”和“多罗费圈”反映出的佛教和东正教的宇宙观,都有“向心性”,佛教的“向心”源自“因果”理念构成的核心主尊与次级部分的层级性,是中心向外的流现;而东正教的“向心”,是地位平等的个体向内中心上帝(爱)的凝聚,并与之结合的“爱”的理念。所以,两者“大同”的是“向心性”,“小异”的是佛教的层级性和东正教的“聚和性”。

1.佛教的“向心”层级性宇宙观

藏密和东密的“曼荼罗”种类纷繁复杂,差别很大,从神佛的形象上来看,藏密多呈现“忿怒”相,东密多“寂静”相;从结构上,两者都呈现“向心”的内外层级结构。在宇宙观上:藏密的分层,更多体现的是“天人合一”,如时轮金刚曼荼罗:“时轮坛城既是代表人体,也代表宇宙,它的每一个组成成分都与人体有着对应关系,与宇宙中任何事物都有着对应关系”;[22] 而东密的“曼荼罗”更突出“层级性”,以成身会(大曼荼罗)为例,共有一千零六十一尊,以其中的三十七尊为重要,称为金刚界三十七尊。包括五佛、四波罗蜜、十六大菩萨、八供养菩萨、四摄菩萨。围绕着主尊佛(大日如来)从内向外,有四佛:阿閦如来、宝生如来、无量寿如来、不空成就如来。大日如来的内圈有四波罗蜜围绕着,它们由大日如来所生,表示四佛的定德;围绕其他四尊如来又有十六大菩萨,每尊如来佛周围有四位菩萨;八供养菩萨中内四供养是大日如来为供养四佛而流出者,即嬉、鬘、歌、舞四菩萨,外四供养是四佛为供养大日如来而流出者,即香、花、灯、涂香四菩萨;四摄菩萨乃从大日如来心中流出,将一切众生引入“曼荼罗”,即钩、索、鏁、铃四菩萨。[23]

从上述“大曼荼罗”中可见,主尊佛(大日如来)的核心地位毋庸置疑,代表了主尊的统辖性,就本质而言,金刚界的这三十七尊都是大日如来的流现。[24] 据《大日经疏》卷四载:自轮圆具足之义而言,诸尊如轮般环绕于普门之大日如来周围,协助大日如来,使众生趣入普门;自发生之义而言,能养育诸佛种,而生佛树王(佛果)。[25] 这充分反映了佛教“一切皆因果”的理论,由修行之“因”能得开悟之“果”,因此称修因得果,最终修得“本心”,即“佛”。金刚界“曼荼罗”正是大日如来佛这一“本心”流现的“因果”模型图,“本心”逐级流现,修行者从低级逐级修行,向“本心”递进,形成了整个人类摆脱痛苦轮回,获得解脱的宇宙观。

2.东正教“向心”平等的“聚和性”宇宙观

“聚和性”由俄国思想家霍米亚科夫提出,信徒靠着共同的信仰“聚集”在教会的怀抱里。这个聚集不是随意的集合,而是信徒为了共同的目的(建立上帝的国)相互结合在一起的有机整体。另外,这个有机体并不消除信徒的个性,相反,信徒在这个有机体里都是完全平等的个性。“聚”是靠着信仰为了一个焦点而结合的意思,“和”是和而不同的“和”,这就是“聚和性”的含义。[26]

这一“聚和性”的概念恰好符合东正教苦修生活中“多罗费圈”表达的思想:“如果圆就是这个世界,而圆的中心就是上帝,向中心运行的半径——人生命之路,有多神圣地接近上帝,相互之间就多接近”。[27] 在“多罗费圈”中,类似“聚和性”中人与人“聚和”的模式,体现在以神中心论的人与人交往的基础上,在修行中创造了新的宇宙秩序,那就是向上帝这一中心凝聚的“聚和性”世界。

这一新的宇宙秩序,体现在俄国哲学家列·普·卡尔萨文的万物统一理论里。卡尔萨文受到“多罗费圈”的启发,研究出带有“爱”原则的“通过共同中心方式联系”的向心状理论模型,在这一模型基础上建立了万物统一理论和社会哲学。[28] 他的理论强调在尊重个体个性基础上,把一切同绝对(上帝)联系在一起的一切统一的观念,这也是东正教的意识。这一意识也正是“多罗费圈”所表达的“向心”聚和性的宇宙观。

结论

通过对佛教的“曼荼罗”与东正教的“多罗费圈”在修行理想、修行方式和宇宙观方面的比较分析,可以发现两者的相通性与差异性。相通性的原因是作为宗教的灵修,它们都把目光转向人的内心,通过修“心”,来改变人的思维方式和行为习惯,从改变个体“人”自身,从而达到改变整个人类社会,实现整个人类的救赎和解放。这是两种宗教具有共通性的重要基础,而并非一些观点认为,两者之所以存在相通性,是因为东正教是基督教与带有农、牧奴隶制的结合,藏传佛教是佛教与带有农、牧奴隶制的结合。如果基于这一观点,在东正教的宇宙观上,就不会有个性的平等而言。所以,在修行方面,两者的相通性是基于对人精神塑造方面的相通,符合“协同人学”的理念,而非外部社会的影响。

两者的差异性的原因,最为重要的是佛教崇拜的“神”是人自身的“神性”,而东正教崇拜的对象是外在于自己的“神”。但东正教并不排斥人身上具有与“神”结合的“能”,这也使人与神结合成为可能。东正教这一修行理念,对俄罗斯社会产生了深远的影响。所以,一切统一的观念也成为了俄罗斯民族的观念,是俄罗斯思想和理念的核心内容。[29] 这也成为苏联建立地上“天国”理想的精神基础。而在人自身“佛性”之下的“明心见性”的理念是佛教的重要核心理念,旨在发现自己的真心和见到自己本来的真性,即直指本心,见到不生不灭的本性。这一思想不仅是佛教禅宗的核心思想,而且与儒家、道家一起成为古代中国的支配性思想,正如元仁宗说:“明心见性,佛教为深;修身治国,儒道为切”(出自明《元史.卷二六.仁宗本纪三》)。

注释

- End -